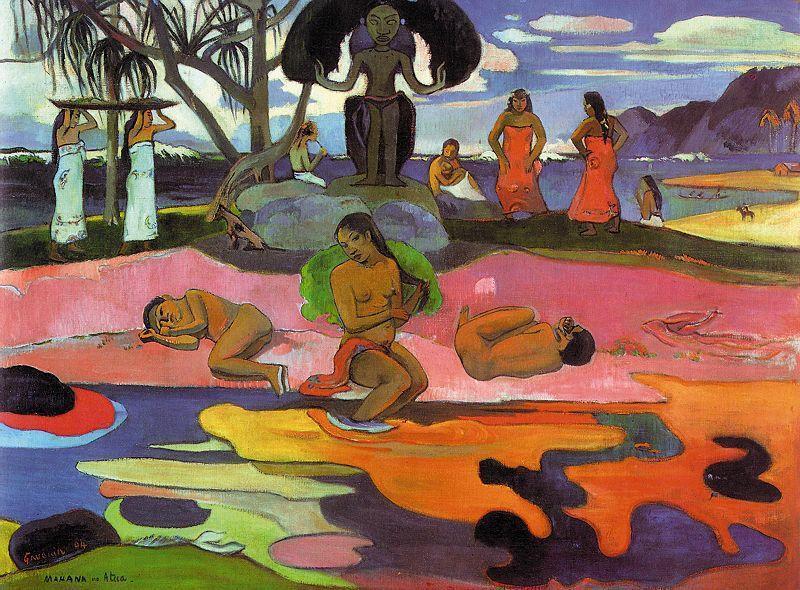

《众神之日》诞生于现代艺术,是保罗·高更在1894年(45岁)创作,属于分隔主义风格作品,世界著名的寓言画,主要材质采用油画/帆布,作品大小68x91cm,目前收藏于芝加哥艺术博物馆。

作品图鉴

作品介绍

中文:《众神之日》

原名:《Day of the Gods》

作者名:保罗·高更(现代艺术)

作品时间:1894年(45岁)

艺术风格:分隔主义

作品题材:寓言画

作品大小:68x91cm

制作材料:油画/帆布

藏馆:芝加哥艺术博物馆

作品赏析

这幅《众神之日》创作于1984年,收藏于芝加哥艺术博物馆。保罗·高更在20多岁时开始画画。他是一个不安分的人,曾在布列塔尼和普罗旺斯的法国地区以及南美洲和中美洲地区旅行和工作。1891年,他搬到法国殖民地塔希提岛寻找“狂喜,平静和艺术”。他在南海度过余生中剩下的两年。当高更于1893年回到法国时,他大部分时间都在巴黎推广他的作品,以及写作和展示《诺亚诺亚》,这是他对大溪地经历的描述。《众神之日》是高更在此期间完成的极少数画作之一,与他的文学项目密切相关。《众神之日》的场景坐落在海边的大溪地景观中,构图分为三个水平带。这是一个虚构的,而不是对南海的真实描述,它是由女神海娜的神像主宰。在顶部,岛民们在高耸的雕塑附近进行仪式。像高更大溪地图像中的许多人物一样,这座巨大的雕塑不是来自当地宗教,而是来自婆罗浮屠(爪哇)佛教寺庙建筑群的雕刻浮雕照片。在中间带中,三个对称排列的图形被放置在粉红色的土地上,其姿势可能意味着出生,生命和死亡。中心的女人,正式与顶部的雕塑相连,外观与大溪地女性的其他描绘相似,高更曾经暗示夏娃的基督徒形象。组合物的下部呈现出在水中反射的明亮,对比色调。高更的后印象派风格,定义为描绘真实物体的趋势逐渐减少,以及对鲜艳色彩的平面弯曲形状的表现性使用,影响了20世纪初的许多抽象画家。尽管这三重唱的安排似乎象征着——也许是出生、生活和死亡——高更把他的确切含义变成了一个谜。但是都不影响《众神之日》是高更著名的寓言画作之一。

作者介绍

欧仁·亨利·保罗·高更(Eugène Henri Paul Gauguin,法语:[øʒɛn ɑ̃ʁi pɔl ɡoɡɛ̃],1848年6月7日-1903年5月8日),生于法国巴黎,印象派画家。大部分艺术史家将他归于后印象派。1873年,高更开始学画,并在1883年成了一名职业画家,他曾连续4次参加印象主义画派的展览。1886年,高更离开巴黎来到布列塔尼的蓬塔旺小镇作画。1889年,高更创作《黄色基督》。1890年之后,高更日益厌倦文明社会而一心遁迹蛮荒,太平洋上的塔希提岛成了他的归宿。1894年,高更创作《敬神节》。1897年,高更创作《我们从何处来?我们是谁?我们向何处去? 》。1901年,他离开塔希提岛前往马克萨斯群岛。1903年高更去世。他是印象派的代表人物,除去绘画之外,在雕塑、陶艺、版画和写作上也有一定的成就。他对色彩的使用导致了综合主义的产生,加上分隔主义的影响,也为原始主义的产生铺平了道路。

以上就是关于《众神之日》的作品信息,想要了解更多寓言画、现代艺术和分隔主义艺术作品,请关注老茶馆万事,感谢大家的支持。

暂无评论内容